Wesentliche Aussagen aus…:

Heuristiken des politischen Entscheidens

(Hg.): Karl-Rudolf Korte, Gert Scobel und Taylan Yildiz,

Berlin 2022; Suhrkamp Verlag

…zu Entscheidungen in der Politik.

„Hier sitzen die, die immer hier sitzen!“

Ich liebe diesen Spruch auf und zu deutschen Stammtischen.

Und der Stammtisch hat ja immer schon eine hohe Bedeutung in der politischen Kultur gehabt, auch außerhalb Bayerns. Ich assoziiere damit (obwohl ich weder ein Kneipengänger- noch ein Stammtischmitglied bin) in jedem Fall die einfache Ursache-/Wirkungsanalyse, vermutlich auch durch den Genuss alkoholischer Getränke befördert, bis hin zum ultimativen Statement des „richtigen Weges“ – dem „auf den Tisch hauen“ (sind das eigentlich Stereotype?).

Wenn es denn so simpel wäre. Ich habe mich schon einige Zeit gefragt, warum diese einfache Sicht auf die Welt nicht bis zu den politischen Entscheidungsträgern durchschlägt, wenn doch auch am Stammtisch Klarheit herrscht.

Eine Nebenbemerkung sei mir an dieser Stelle erlaubt: Besonders großartig finde ich Politiker, die in ihren Wahlkreisen dann im direkten Gespräch mit ihren Wählerinnen und Wählern die Diktion von „denen da oben und wir hier unten“ übernehmen, um ja nicht in die Konfrontation zu geraten. Das ist auch „einfacher“, eben ohne Reibung! Aber als gewählte Bundespolitikerin vertritt jemand wohl eher „die da oben“ und sollte auch dazu stehen.

Zurück zum Thema!

Wenn es also in Berlin oder in den Landeshauptstädten nicht so problemlos abläuft, dann scheint es doch Mechanismen, Spielregeln zu geben, die sich nicht sofort erschließen und einen gravierenden Einfluss auf Politik, besser die politische Entscheidung haben.

Und genau da setzt das vorliegende Buch an. Ich habe daraus vier Beiträge renommierter Autoren und Wissenschaftler ausgesucht, die, natürlich, „mit mir gesprochen haben“ und die ich nutzen möchte, um grundlegende Erkenntnisse über Politik und deren Entscheidungsprozess herauszuarbeiten.

1)

Gerd Gigerenzer,

Homo Heuristicus: Entscheidungen unter Ungewissheit,

Seiten 25-43.

Gigerenzer unterscheidet grundsätzlich zwischen Situationen, die von Risiko oder Ungewissheit geprägt sind. Der Unterschied besteht darin, dass ein Risiko unterstellt, dass alle möglichen Ereignisse bekannt sind und daraus auch Wahrscheinlichkeiten abgeleitet werden können, z. B. beim Roulette. Demgegenüber gilt für die Ungewissheit, dass eben nicht alles bekannt ist. Diese Unterscheidung hat signifikante Konsequenzen für die Organisationseinheiten, die sich mit dem Risikomanagement beschäftigen. Aber das nur am Rande.

Laut Gigerenzer bestehen die meisten Probleme aus einer Mischung von beiden Begriffen.

Um sich in diesem Minenfeld bewegen – und sinnvolle Entscheidungen treffen zu können, benötigen wir auch eine „soziale Intelligenz“ (wie z. B. Imitation und Vertrauen). Und damit sind wir bei Heuristiken, welche er als „die Kunst, gute Lösungen in Situationen von Ungewissheit zu finden“ einordnet. Wir, also Menschen, verfügen über einen Werkzeugkasten an Heuristiken, der uns Möglichkeiten eröffnet. Aber Achtung: Nur in Situationen unter Ungewissheit (einige Beispiel im Text).

Heuristiken an sich sind nicht gut oder schlecht, sondern ausschließlich an der Struktur der Umwelt zu messen (z. B. „Vertraue Deinem Arzt!“, eine einfache Regel, die nur in Bezug auf ihre Umwelt gedeutet werden kann). Sie beziehen sich auf wenige Charakteristika einer Situation und lassen den Rest außen vor. Damit steht dieser Ansatz einer Denke gegenüber, die Daten, und möglichst viele davon, als erstrebenswert ansieht, weil sie eine vermeintliche Sicherheit erzeugen.

Ein weiteres, aus meiner Sicht sehr attraktives Element von Heuristiken, stellt die Einfachheit dar. Sie sind nachvollziehbar und verbergen sich nicht hinter undurchdringlichen Formulierungen. Beeindruckend ist das aufgeführte Beispiel einer signifikanten Reduktion unserer Gesetze auf sechs einfache Regeln, die, so der zitierte amerikanische Autor, für 90-95% der Rechtsfälle ausreichend seien. Da wir aber, und das gilt im Besonderen für die Bundesrepublik Deutschland, auf der Suche nach der vollständigen Rechtssicherheit sind, ergehen wir uns in einer Flut von Texten, die auch noch den letzten Einzelfall erfassen sollen.

In diesem Zusammenhang diskutiert Gigerenzer auch die Nutzung von umfangreichen Daten in Justiz- und Polizeiorganisationen. In den USA wird seit geraumer Zeit ein Algorithmus (COMPAS) genutzt, um Vorhersagen über die Wahrscheinlichkeit zu treffen, ob der Angeklagte u. a. rückfällig wird. Der Verfasser weist nach, dass nur drei Daten ausreichend sind, um eine einfache Regel aufzustellen und die dieselben Ergebnisse erreicht wie die o. a. und als „black-box“ gekennzeichnete Datenkrake. Zu einem ähnlichen Urteil kommen die Aussagen über das sogenannte „predictive policing“, gestartet 2011 in Los Angeles, Kalifornien/USA. 2019 beendet die Stadt (2020 Chicago ebenfalls) den Ausflug in die durch große Daten und einen unbekannten Algorithmus gekennzeichnete Polizeiarbeit, weil sich nicht nachweisen ließ, dass Straftaten verhindert werden konnten.

2)

Gert Scobel,

Komplexität, Urteilskraft, Weisheit:

Philosophische Probleme der politischen Heuristik,

Seiten 109-147

Scobel startet mit seiner Kernfrage, wie eigentlich in komplexen Situationen mit begrenzter Übersicht und eingeschränkter Datenlage und unter Zeitdruck gute politische Entscheidungen gefällt werden. Diese Frage hat eine erhebliche Relevanz für uns alle, da auf der einen Seite immer mehr Phänomene zu beobachten sind, die nicht nur unsere Gesellschaft, sondern viele/alle anderen auch betreffen (z. B. Klima und Migration) und wir wissen, dass unsere politischen Entscheider weder die Fachkompetenz (z. B. Epidemiologie) haben noch über eine umfängliche Information zu den einzelnen Krisenherden verfügen. Wie soll unter diesen Bedingungen überhaupt langfristiges politisches Handeln möglich sein (meine Anmerkung: Vielleicht gibt es das ja in dieser Reinform gar nicht mehr, sondern nur das Gestolpere von einem Krisenherd zum nächsten?)?

Wichtig finde ich darüber hinaus Scobels Charakterisierung der Politik als Bereich, der Fragen entscheiden muss, die sich mit den Mitteln der Wissenschaft nicht entscheiden lassen. Bei komplexen Sachverhalten scheint es also so zu sein, dass der Ruf nach einer Software, einem Rechenweg, einem Algorithmus zumindest für das politische Spielfeld nicht passt. Diese Komplexität bedeutet im Unterschied zur Kompliziertheit, dass sie nichtlineare, reflexiv-kursive Kopplungen zwischen Systemelementen beinhaltet, die sich wiederum gegenseitig beeinflussen, so dass letztendlich eben nicht klar ist, wie sich das Gesamtsystem verhalten wird. Ein kompliziertes System besteht demgegenüber aus linearen Beziehungen mit der Folge, dass es „gelöst“ werden kann.

Wenn Komplexität aber heute unser Leben bestimmt (unsere „Wirklichkeit“), dann hat das Auswirkung auf politische Prozesse zur Gestaltung der Gesellschaft. Oftmals gibt es auch keine Drehbücher, wie eine Krise zu bewältigen ist, so z. B. bei der Wirtschaftskrise 2008 ff. zu beobachten.

Scobel führt hierbei Luhmann an, der aus Sicht der Systemtheorie diese Kopplung von Systemen und deren gegenseitige Beeinflussung beschrieben hat. Das komplexe System bedeutet also ein zweidimensionales Problem: Zunächst, es zu verstehen und zweitens, es zu steuern. Ggf. sollte noch eine weitere Dimension Erwähnung finden, nämlich die Betrachtung oder Einschätzung der Nachwirkungen der eigenen Entscheidungen unter Unsicherheit.

Der Autor führt im Folgenden drei Thesen an:

a) Die „Urteilskraft“ als Begriff hat immer schon versucht, auf die nicht-trivialen Systeme

„Mensch“ und die komplexe Umwelt zu reagieren

b) Der Begriff der „Urteilskraft“ ist nach wie vor zu unbestimmt, um eine Lösung zu

generieren. Im Besonderen für den politischen Bereich gibt es bislang keine validen

Untersuchungen über dessen Entscheidungsprozesse und -heuristiken.

c) Die ersten Erkenntnisse aus der Komplexitätsforschung legen nahe, den Begriff „Urteils-

kraft“ neu zu vermessen,

welche er auf den dann folgenden Seiten intensiv diskutiert.

Im abschließenden dritten Kapitel geht es zunächst um die Frage, wie wir eigentlich mit Komplexität leben. Eine grundsätzliche Frage taucht sofort auf, ob nun sich in der Vergangenheit bewährte Modelle zur politischen Entscheidungsfindung überhaupt auf die Gegenwart übertragen lassen. Angesichts der seit wenigen Jahren beobachtbaren herausfordernden Krisen für unsere Gesellschaft sollten solche Modelle auf der einen Seite robust und stabil sein, auf der anderen aber veränderungsfähig und adaptiv. Laut Scobel hat sich aber bei der Bewältigung der letzten Krisen für uns gezeigt, dass dabei alte, erprobte Methoden auf komplexe Systeme treffen und eben nicht, wie in der Vergangenheit, zum Erfolg geführt haben. In diesem Kontext führt er ein Buch auf, was ich vor 30 Jahren bereits gelesen habe, damals beeindruckend fand und es heute auch noch auf meiner Agenda steht (Dörner, Die Logik des Misslingens, Strategisches Denken in komplexen Situationen, Reinbek 1989). Auch der Versuch, die Lösung von komplexen Problemen zu trainieren, z. B. über Spiele, wird nicht zum Ziel führen, weil zumeist der Spielleiter das „allumfassende“ Wissen hat und auf Entscheidungen der Teilnehmer reagiert, dies aber in realen Situationen eben nicht so erfolgt: Aufgrund der nichtlinearen Beziehungen ist nicht klar, was passieren wird. Und das konnte in den vergangenen Krisen deutlich beobachtet werden.

Super finde ich das aufgeführte Zitat von Ralf Dahrendorf: „Mit Komplexität leben zu lernen, ist vielleicht die größte Aufgabe politischer Bildung. Populismus ist einfach, Demokratie ist komplex“.

3)

Hartmut Rosa,

Beschleunigung: Zur Heuristik des Ausnahmezustandes,

Seiten 263-288

Zunächst geht der Autor auf die Zeitmuster in der Politik ein und identifiziert fünf Parameter einer Heuristik (Rhythmus (z. B. Wahlen), Dauer, Sequentialität (Reihenfolge der Aktivitäten), Geschwindigkeit und das Timing (z. B. das Einbringen eines Gesetzesvorhabens vor der Sommerpause und nicht danach). Allerdings werden diese Parameter in der Regel nicht von den Politikern beeinflusst.

Des Weiteren ist zu bemerken, dass Politik, besser, das Regieren, immer versucht, die eigene Geschwindigkeit mit denjenigen des gesellschaftlichen Lebens (soziale Entwicklungen) in Übereinstimmung zu bringen. Daraus, also der Betrachtung der Politik in der Zeit, ergeben sich vier weitere Dimensionen (Radius, Zeitvolumen, Operationsgeschwindigkeit und Relationierung).

Mit Blick auf die Umbrüche im 21. Jahrhundert kommt Rosa zur These, dass die Beschleunigung der Gesellschaft, quasi durch Überschreiten einer kritischen Geschwindigkeitsschwelle, die Demokratie gefährdet. Oder andersherum: Es scheint so zu sein, dass in unserer Demokratie eine Politik nur mit einer mittelschnellen Geschwindigkeit operieren kann/sollte.

Die im Folgenden ausführlich dargelegte Begründung für diese These fußt im Wesentlichen darauf, dass zunächst mal der Wandel so dynamisch (schnell) sein muss, dass sich soziale Veränderungen manifestieren und Politik durch Projekte Einfluss nehmen kann. Wenn diese Dynamik allerdings so an Fahrt gewinnt, dass die politischen Akteure mittels Programmen nicht mehr „mitkommen“, die Verhältnisse also viel schneller einer Veränderung unterliegen, so dass die Entscheidungsfindung nicht mehr kontrolliert werden kann, dann ist das Gegenteil erreicht: Die Gefährdung von Demokratie. Das bedeutet in Konsequenz, und es konnte bei den Krisen der letzten Jahre beobachtet werden, dass Politik nicht mehr im regulären Willensbildungsprozess agiert, sondern als Feuerlöscher, um die Prozesse zu entschleunigen. Als weiteres Merkmal aktueller Politik gilt das Regieren über Verordnungen, also jetzt zu erfüllender Auflagen, um überhaupt eine Möglichkeit zur Kontrolle des Prozesses wiederzuerlangen (z. B. in der Finanzkrise).

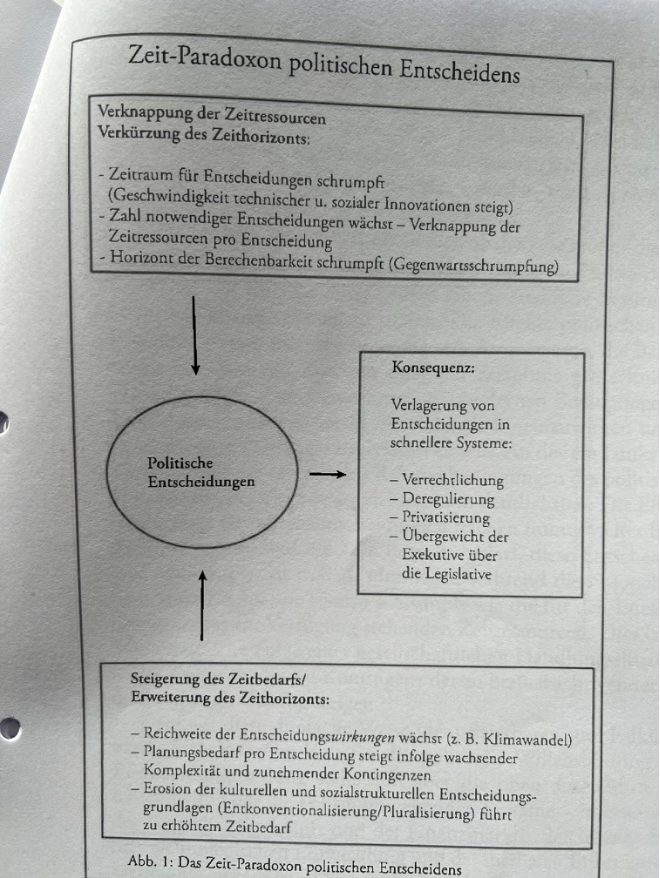

Sehr anschaulich wird das Dilemma über die Grafik auf S. 279 vermittelt: Aufgrund der komplexen Probleme wird MEHR Zeit benötigt, eine substanzielle Entscheidung herbeizuführen. Die Dynamik der Geschehnisse allerdings treibt die Entscheider aber vor sich her, es soll/muss schnell gehen, also kann nur WENIGER Zeit zur Entscheidungsfindung zugestanden werden.

Wenn dann noch, so der Autor im weiteren Verlauf seines Aufsatzes, heute fast alle Aspekte des sozialen Lebens politisch geregelt werden, dann hat dies wiederum Konsequenzen für den Willensbildungsprozess: Er wird inhaltlich noch mehr belastet. Das Konzept des demokratischen Regierens wird ergänzt, vielleicht substituiert, durch das Konzept eines sich selbst organisierenden Prozesses der politischen Regulierung (government – governance). Rosa führt an, dass aber genau diese Tendenz die Ablösung der mittel- und langfristigen gesellschaftlichen Gestaltung hin zu einem „muddling through“, also einem Durchwurschteln bedeutet.

4)

Karl-Rudolf Korte,

Politische Mechanik: Über Entscheidungsheuristiken in der Politik,

Seiten 289-320

Da Entscheiden auch Gegenpositionen zutage fördert, sei es in der Politik ratsam, möglichst viele Entscheidungen nicht zu treffen, sie offenzuhalten. So, das Eingangsstatement von Korte.

Es folgt sogleich eine weitere Beobachtung: Während der Politiker nach außen, in der Öffentlichkeit, eine Entschiedenheit spielt, weil sie vom Publikum mit Macht assoziiert wird, tritt der erfahrene Politiker nach innen eben nicht entschieden auf. Warum handeln die Akteure so? Weil Mehrheiten im politischen Betrieb gefunden werden müssen, um Macht zu erhalten. Diese Mehrheiten wiederum sind aber nur sehr schwer zu erreichen.

Der Aufsatz ist in drei Teile gegliedert, im ersten Abschnitt geht es um das Momentum des Entscheidens.

Korte bezeichnet dabei die Entscheidungsheuristiken als kognitive Abkürzungen, die einen einfachen Umgang im politischen Tagesgeschäft ermöglichen, oder auch in anderen Worten, sie bedeuten eine Kunstfertigkeit in ungewissen Situationen. Diese Heuristiken werden unbewusst genutzt und sollen komplexe Sachverhalte auf eine einfachere Ebene (Urteilsoperationen) herunterziehen. Korte bezieht sich in seiner detaillierten Abstimmung zwischen „System 1 und System 2“ auf Kahneman/Tversky. Im Grunde genommen geht es darum, dass der Politiker unter Zeitdruck und bei nur eingeschränkter Kenntnis eine geistige Strategie zum Vorgehen hat. Diese Daumenregeln stehen aber auch für eine Nicht-Entscheidung, wie o. a., wobei sie einen Zeitgewinn bedeutet.

Diesem Zaudern kommt eine hohe Bedeutung im politischen Alltag zu, weil sie Handlung unterbricht und Zeit bietet zur neuen/weiteren Orientierung.

Im zweiten Abschnitt werden die Konturen einer politischen Rationalität diskutiert.

In unserer Demokratie gehört die Bereitschaft und Fähigkeit zum Kompromiss zu den Grundsätzen, unter Beachtung eines möglichen Optimums und eines Maximums. Beides spielt insofern eine Rolle, weil Politiker auch ihre Wiederwahl im Blick haben (müssen).

Dabei wirken die Akteure aufeinander ein. Reaktionen jeglicher Art sind die Regel, nicht die Ausnahme.

Was wirklich gut zu „meinem Stammtisch“ passt: „Politische Macht ist (deshalb) oft auch eine von Dritten unterstellte und konstruierte Macht des Augenblicks.“

Insofern gibt es, so der Autor, einige Praktiken bei Entscheidungen, die es Wert sind, aufgeführt zu werden:

- Bei Kommunikation wird eine Unschärfe genutzt, um einer Polarisierung, hervorgerufen durch ein klares Statement, zu entgehen

- Nutzung von Zeitstrategien zur Entschleunigung und zur Verschiebung in die Zukunft

(Entscheidung heute, Wirkung erst in der nächsten oder späteren Wahlperiode)

- Wähler sollen sich an unliebsame Entscheidungen „gewöhnen“, also müssen Inhalte nur portionsweise, aber immer wieder kommuniziert werden

- Gegner im eigenen Lager sind einzubinden, wegzuloben oder zu isolieren

- Tausch- bzw. Gegengeschäfte als Grundlage zur Organisation einer Mehrheit

- Regelabweichungen

- Neben den formellen Regeln gilt es, informelle Wege zu suchen und zu bespielen.

Korte unterstützt die bereits bei den anderen Autoren diskutierte Komplexität des Geschehens im Sinne von Vielschichtigkeit, Vernetzung und Folgenlastigkeit des Entscheidungsfeldes. Politische Entscheidungen sind unkalkulierbar.

Um damit umgehen zu können, schlägt Korte drei Wege vor:

- Politisches Entscheiden fokussiert nicht (mehr) auf die Gestaltung,

sondern auf das „Durchwurschteln“

- Reduktion der Komplexität durch Verzicht auf unbedingt einzuhaltende Regeln;

Ziele werden nicht mehr kommuniziert, Probleme ausgesessen;

- Eine „kluge“ Kontextualisierung.

Die Betrachtung von Krisenheuristiken bildet den dritten und letzten Abschnitt.

Damit ist eine Entscheidung in Echtzeit gemeint, so wie sie bspw. während der Pandemie beobachtet werden konnte. Das wesentliche Problem dabei war es, basierend auf unserer Demokratie, Entscheidungen zu legitimieren, aber auch auszubalancieren und nachvollziehbar zu begründen. Und das Ganze vor dem Hintergrund eines sich weiterentwickelnden Virus, was tödliche Folgen für die Bewohner haben kann. Mit den in Deutschland getroffenen Maßnahmen sieht Korte die Reduktion von Komplexität: Es ist nicht mehr alles wichtig, sondern nur noch wenige Elemente. Dabei folgte die Politik den Entwicklungen des Virus und auch rekursiv ihren beobachtbaren Folgen ihrer eigenen Entscheidungen.

Meine Zusammenfassung:

Es ist zu erkennen, dass die Spielregeln der (und in der) Politik sich von denjenigen anderer gesellschaftlicher Systeme unterscheiden, und zwar ggf. fundamental.

Das am Stammtisch gern gesehene „auf den Tisch hauen“ würde in der Politik eher kontraproduktiv für die Akteure wirken. Eine politische Mehrheit ist „flüchtig (Korte), sie muss organisiert werden, und zwar kontinuierlich. Das bedeutet in vielen Fällen Unklarheit und eben nicht Klarheit.

Was ebenfalls deutlich geworden ist: Politik ist komplex. Die Variablen im Spiel sind nicht alle zu erkennen und das System verhält sich so, dass es als nicht-trivial gekennzeichnet werden kann. Politik ist an sich nicht klar und eindeutig.

Das dritte wesentliche Element ist die Zeit. Obwohl unser Leben komplexer, und damit unbeherrschbarer wird, wir also mehr Zeit zur Datensammlung, Analyse, Diskussion und Entscheidung benötigen würden, wird sie Politikern nicht zugestanden: Er oder sie soll schnell(er) handeln. Damit tritt auch die Nicht-Entscheidung bzw., die Verzögerung einer Entscheidung in den Fokus der Aufmerksamkeit.

Und abschließend ist festzuhalten, dass Politik Heuristiken nutzt. Dies sind einfache Regeln, die zur Bewältigung von unsicheren, komplexen Situationen dienen.