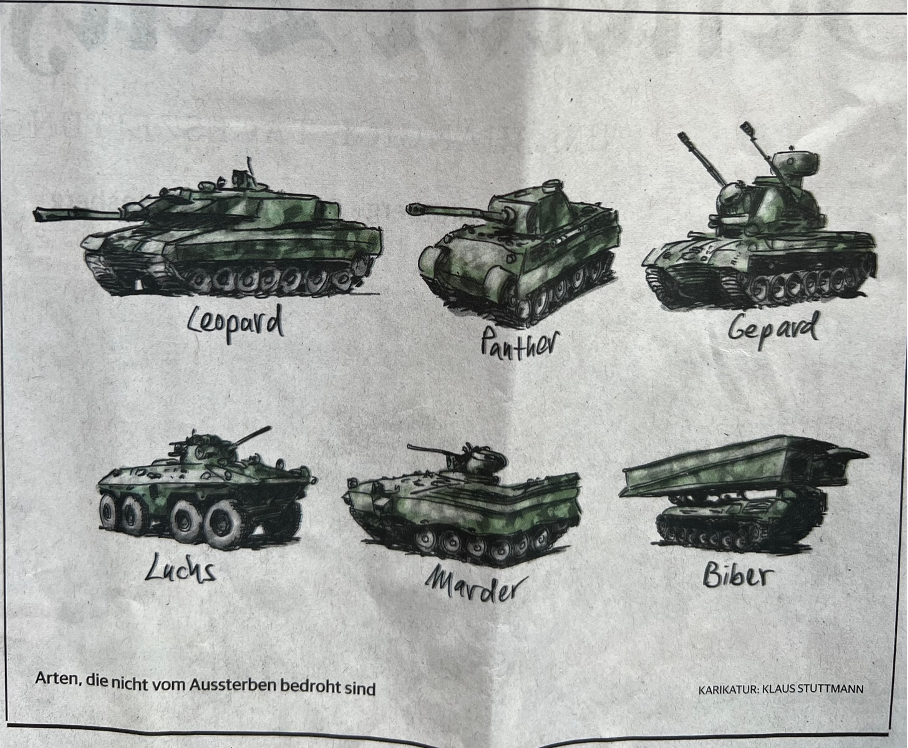

Die beigefügte Karikatur aus dem Bonner General-Anzeiger vom 22.12.2022 – ich muss jedes Mal wieder lachen.

Der Burner!!!!

Okay, genug gescherzt – Zeit für Trauerarbeit!

Bevor ich loslege, ich war zwölf Jahre Offizier der Bundeswehr (Heer, Nachschubtruppe) und schreibe mir deshalb ein bisschen Kompetenz in diesem Thema zu. Des Weiteren sei erwähnt, dass ich in meinem Leben als Logistikmanager in Großprojekten unterwegs war, u.a. beim strategischen Luftdrehkreuz der DHL in Leipzig/Halle und dieses Wissen auch in die Reformkommission im Bundesministerium für Verkehr einbringen konnte. Zum Projektmanagement kann ich also auch etwas sagen.

Was mich dazu veranlasst, hier ein paar Gedanken einzubringen, ist die immer wiederkehrende Zurschaustellung einer Inkompetenz im Projektmanagement der Bundeswehr, die es problemlos mit den noch prominenteren Vorhaben im zivilen Bereich, also „Flughafen Berlin Brandenburg (BER)“, „Elbphilharmonie“ und „Stuttgart 21“ etc. aufnehmen kann. Und wenn etwas immer wieder geschieht (das Murmeltier lässt grüßen), dann liegt die Vermutung eines organisatorischen-, prozessualen- und/oder Personalversagens nahe.

So, und jetzt kommt der Puma. Das kann doch nicht sein, oder? Wenige Tage vor Beginn der Führungsverantwortung in der schnellen NATO-Eingreiftruppe (VJTF) am 01.Januar 2023 meldet die Bundeswehr den Ausfall von 18 Puma-Schützenpanzern (das Vorgängermodell „Marder“ kenne ich noch ). Jetzt langt’s! Wir müssen mehr Ernsthaftigkeit in die Diskussion bringen und Personen, Funktionen/Amtsträgern in Organisationen Verantwortung zuweisen:

- Der Zustand unserer Bundeswehr spiegelt die Bedeutung wider, die wir als Gesellschaft dem Militär zubilligen: nicht bedeutend, nicht wichtig. Eher akzeptiert als geachtet. Lieber Brunnenbohrer als Infanterist im Kampfeinsatz. Schöne bunte Bilder mit Kindern vor der neu erbauten Dorfschule in einem unterentwickelten Land lieber als Särge mit toten Soldaten, die nach Deutschland überführt werden. Und das 68 Jahre nach Gründung der Bundeswehr!

Verantwortlich: Die Bundesregierungen, die im Bundestag vertretenen Parteien und wir, die Bevölkerung.

- Die Träume der bundesdeutschen Außen- und Sicherheitspolitik, die ab 1989 bei fast allen Repräsentanten des Staates Anklang fanden, sind mit dem russischen Angriff auf die Ukraine Anfang 2022 geplatzt.

Mal abgesehen von der Frage, inwiefern wir eigentlich noch solche Ministerien und Nachrichtendienste benötigen, wie z. B. das Auswärtige Amt, wenn diese nicht in der Lage sind, vor Mitte 2021 darauf hinzuweisen, dass die Taliban in Afghanistan in atemberaubender Geschwindigkeit alle Errungenschaften westlicher Streitkräfte während des 20-jährigen Einsatzes abräumen könnten (lesenswert: Sönke Neitzel: Deutsche Krieger, 2. Auflage 2020, S. 487 ff.), und anschließend aber auch nichts von Putin und einem Angriffskrieg wussten (so zumindest die Reaktion in vielen Medien), wo sind denn jetzt die Ziele für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik und davon abgeleitete Strategien, diese zu erreichen?

Fehlanzeige! Da ist gar nichts!

Verantwortlich: Die Bundesregierungen und die im Bundestag vertretenen Parteien. Dabei scheint es so zu sein, dass im Besonderen die Fraktion der SPD noch heute naiven Vorstellungen einer internationalen Sicherheitsarchitektur huldigt.

- Zum vorherigen Punkt gehört zwingend, ein Selbstverständnis zur Bundesrepublik Deutschland zu haben. Wer sind wir, welchen Beitrag wollen wir in internationalen Organisationen leisten? Welche politischen, wirtschaftlichen und dann auch militärischen Implikationen haben diese Überlegungen? Wollen wir „führend“ sein, über wirtschaftliche Aspekte hinaus und dann auch „führen“, was einige Partner, z. B. in der EU unterstützen, andere aber sehr kritisch würdigen?

Auch hier: Fehlanzeige!

Verantwortlich: Die Bundesregierungen.

- Die Auswahl des Spitzenpersonals für das schwierigste deutsche Ministerium, das Verteidigungsministerium, erfolgte und erfolgt nach politischen (Partei, Koalition…) Grundsätzen und nicht nach Kompetenz.

Wie lange soll das eigentlich noch so geschehen? Oder hat sich der Eindruck verfestigt, dass das BMVg „eben nicht in den Griff zu bekommen ist“? Immerhin haben auch in der Vergangenheit Minister wegen Affären gehen müssen. Es traf z. B. Franz-Josef Strauß (1956-1962) und während meiner Dienstzeit bot Manfred Wörner (1982-1988) wegen seiner Fehlentscheidung in der Kießling-Affäre Bundeskanzler Kohl seinen Rücktritt an.

Es kann doch nicht sein, dass wir uns in dieser sehr komplizierten Organisationsstruktur des BMVg und im Spannungsfeld von internationalen Verpflichtungen Ministerinnen leisten, die z. B. darüber fabulieren, den Arbeitsplatz des Soldaten attraktiver zu machen, dann eine führende Vertreterin von McKinsey zur Staatssekretärin machen, um die Beschaffung zu reorganisieren, die dann wiederum Aufträge an ihren alten Arbeitgeber vergibt (natürlich indirekt!). Und nach vier Jahren geht. Klar! Und die verantwortliche Bundesministerin ist heute Präsidentin der EU-Kommission!

Im Übrigen gilt auch für das Spitzenpersonal des BMVg, ein Vorbild in Haltung und Pflichterfüllung zu sein – könnte es sein, dass genau hier erhebliche persönliche Defizite vorlagen und aktuell gerade sehr deutlich hervortreten?

Aktuell tobt eine Berichterstattung rund um das private (?) Neujahrsvideo der amtierenden Ministerin durch die Medien (lesenswert der Kommentar von Jürgen Kaube, einem der Herausgeber der FAZ.

Verantwortlich: Der Bundeskanzler;

Sowie im Fall von Karl-Theodor zu Guttenberg (2009-2011) auch die CSU.

Verantwortlich für die interne Besetzung mit Spitzenpersonal: Die jeweiligen Bundesminister/Bundesministerinnen.

- Wenn wir auf international operierende Konzerne, wie z. B. die Volkswagen AG oder auch die Deutsche Telekom AG, schauen, dann erscheint es normal, dass kontinuierlich organisatorische Änderungen erfolgen. Mal wird der Vorstand verkleinert, mal erfolgen personelle Wechsel, je nach Branche sogar quartalsweise.

Nur in der auch großen Organisation Bundeswehr, da bewegt sich nichts.

Gut, jetzt könnten wir für die Vergangenheit anmerken, dass so fundamentale Änderungen in der Umwelt der Armee nicht vorlagen (was ich bezweifle), also bestand auch keine Notwendigkeit zur kontinuierlichen Anpassung.

Das ist aber auch Vergangenheit: Die großen Organisationen müssen, eben weil die Umwelt sich viel schneller ändert, auch schneller Änderungen in ihrer Aufstellung herbeiführen. Das gilt nach dem Februar 2022 wohl im Besonderen für die Streitkräfte. Wo sind die Konzepte, wer treibt dieses Thema?

Verantwortlich: BMVg (zivile und militärische Führung)

- Eine Konsequenz der o. a. gestreiften Entwicklungslinien besteht in der personellen Ausdünnung der Streitkräfte im Allgemeinen (Reduzierung der Dienstposten) und im daraus resultierenden Kompetenzverlust. Es sind einfach nicht mehr die Offiziere im Ministerium und in den Stäben vorhanden, die als kompetente Auftraggeber der Rüstungsindustrie auftreten könnten. Diese Situation ist vergleichbar mit der personellen Ausstattung unserer öffentlichen Arbeitgeber mit z.B. Ingenieuren für Bauen, Infrastruktur.

Verantwortlich: Die Bundesregierungen.

- Dann schwenken wir verzugslos zur Beschaffung von Ausrüstung und militärischem Gerät: Wenn keine fachliche Kapazität im militärischen Bereich vorhanden ist, wie gestaltet sich dann z. B. der Einkaufsprozess für einen neuen Kampfpanzer?

Die Antwort ist aus meiner Beobachtung einfach: Durch die Industrie.

Dort ist die Kompetenz vorhanden, sowohl inhaltlich/technologisch als auch juristisch. Wir können also davon ausgehen, dass die verantwortlichen militärischen Führer und Sachbearbeiter nur noch rudimentären Input geben und mehr oder weniger der Rüstungsindustrie einen Freibrief erteilen. Wie sollte es auch anders sein?

Verantwortlich: Die Bundesregierungen und die jeweiligen Minister und Ministerinnen.

- Was ist in diesem Zusammenhang der Beitrag und/oder die Verantwortung des militärischen Führungspersonals?

Ebenfalls problematisch. Okay, wir haben ganz klar das Primat der Politik, aber das entbindet doch nicht die Generalität, Verantwortung zu übernehmen und dafür auch einzustehen. Das würde wohl bedeuten, die eigene Karriere (persönliche Ziele, vermeintlich attraktive Aufgaben und vielleicht auch die Reputation) hintenanzustellen.

Ich habe noch gelernt, dass der Vorgesetzte umfänglich für seine Soldaten verantwortlich ist. Ohne Wenn und Aber! Wie können dann die führenden militärischen Repräsentanten 20 Jahre lang die deutschen Soldaten nach Afghanistan ziehen lassen, ohne entsprechende Schutzausrüstung bereitgestellt zu haben?

Daneben taucht ein weiteres Fragezeichen auf, und zwar in Bezug auf die akademische Ausbildung der Offiziere. Diese haben, wie ich in Hamburg auch, ein Studium absolviert und zumindest im Studiengang Wirtschaftswissenschaften gab es immer schon Anteile des Faches „Controlling“ und „Organisation“. Wieso fließen diese Erkenntnisse nicht in die organisatorische Aufstellung des BMVg ein bzw. in ein modernes, effektives und effizientes Controlling? Wieso benötigt die Armee den drittgrößten Budgetansatz im Bundeshaushalt von über 50 Mrd. EURO (2022) und wieso kommt es trotz dieser enormen Summe zu solchen inkompetenten Ausreißern bei der Beschaffung von Großgerät?

Was wissen wir eigentlich grundsätzlich über die militärischen Verantwortlichkeiten, Kommunikationslinien und die Führungskultur innerhalb unserer militärischen Organisation? Wenn der verantwortliche Divisionskommandeur seinem Vorgesetzten die mangelnde Einsatzbereitschaft der Pumafahrzeuge meldet und es sich kurz nach Jahreswechsel herausstellt, dass viele Schäden sehr einfach hätten behoben werden können – wer agiert hier eigentlich wie und warum? Oder haben wir es mit einer undurchsichtigen Gemengelage zu tun, in der dann negative Nachrichten lieber mal nach oben durchgeroutet werden, um ja keine Fehler zu machen?!

Verantwortlich: Die militärische Führung.

- Mein letzter Punkt gilt der Rüstungsindustrie.

Wieso regen wir uns eigentlich auf, dass die Aktien von Rheinmetall im Jahr 2022 um über 100% gestiegen sind? Weil das ein „böses“ Unternehmen in einer „bösen“ Industrie ist?

Grundsätzlich gilt, dass Unternehmen einen Gewinn erwirtschaften wollen und müssen. Ende. Wenn der Kunde nicht in der Lage ist, Wünsche in geforderter Spezifikation und inhaltlicher Tiefe und Umfänglichkeit zu kommunizieren, dann obliegt es eben dem Auftragnehmer (dem Rüstungsunternehmen), hier „Nachhilfe zu geben“. Ende.

Ob nun die PUMA-Schützenpanzer, wie am 02.01.23 gemeldet, wieder einsatzbereit sind, oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Wichtig für uns und unseren Blick in die Zukunft ist, dass wir, ausgehend von unserem Selbstverständnis in der Welt dann auch über unsere industriell-militärische Kompetenz Klarheit haben. Und auch hier besteht erheblicher Nachholbedarf – wollen wir zukünftig wirklich so abhängig von den USA sein (Kauf von F-35 Kampfflugzeugen, Hersteller Lokheed Martin)? Ich kann das angesichts der Erfahrungen mit der amerikanischen Regierung Trump nicht glauben.

Verantwortlich: Die Bundesregierungen und die jeweiligen Minister und Ministerinnen, die militärische Führung und wir, die Bevölkerung.

Es gäbe noch weitere Anmerkungen hinzuzufügen, aber das Bild der Bundeswehr in der deutschen Gesellschaft würde nicht anders aussehen, nur an einigen Stellen noch etwas akzentuierter.

Ich möchte im Folgenden eher auf mögliche Handlungsansätze zu sprechen kommen, denn ein Akzeptieren des mangelhaften Ist darf keine Option sein.

- Die politische und gesellschaftliche Diskussion über uns und unseren Anspruch als Nation muss geführt werden, initiiert durch die Bundesregierung. Und natürlich spielen dabei historische Erfahrungen eine bedeutende Rolle – sie können aber nicht

auf ewig die Leitplanke für uns sein, die es gilt, nicht zu touchieren. Die Welt ums uns herum verändert sich. Schnell. Und darauf müssen wir antworten und uns entsprechend aufstellen.

Die militärische Organisation Bundeswehr mit ihren Fähigkeiten ist bei uns eine Ableitung aus dem politischen Willen und ist eingebettet in ein internationales Sicherheitskonzept mit vielen anderen Partnern.

- Das BMVg war immer schon das schwierigste Ministerium (was heißt das überhaupt?). Wenn das so ist, müssen die Besten in dieses Ministerium.

- Das Projektmanagement „Einkauf von Großgerät“ muss auf den Prüfstand, unterscheidet sich aber in den elementaren Grundsätzen nicht von zivilen Vorhaben.

Also können Erkenntnisse aus diesem Bereich ins Militär übernommen und angepasst werden, so z. B.

- Charakteristika dieser Projekte sind z. B. (in Anlehnung an Flyvbjerg):

- Extrem riskant in Bezug auf lange Planungshorizonte und komplexe Schnittstellen

- Entscheidungen treffen, Planung und Management sind typische Prozesse mit mehreren Beteiligten und unterschiedlichen Interessengruppen

- Technologie und Design sind oftmals nicht standardisiert

- Oftmals gibt es bereits zu Anfang eines Projektes die Fokussierung auf eine Lösung/ein Projektkonzept, was sich dann im sogenannten „lock-in“ niederschlägt (andere Varianten werden gar nicht mehr betrachtet) und einer immer stärkeren Verpflichtung hin zu der einen Lösung in den folgenden Projektphasen

- Der „project scope“ verändert sich über die Laufzeit des Projektes signifikant

- statistische Auswertungen weisen darauf hin, dass Budget- und Zeitpuffer nicht ausreichend zu Anfang für ungeplante Ereignisse berücksichtigt werden

- Ungenügende Information über Kosten, Zeitpläne, Ergebnisse/Nutzen und Risiken

- Als Ergebnis sind Budgetüberschreitungen und Nutzenreduzierung festzustellen

- Die Ursachen hierfür (in Anlehnung an Flyvbjerg):

- optimism bias

hierbei unterliegen die Planer dem Trugschluss, den Psychologen „planning fallacy“ nennen.

Manager tendieren eher dazu, optimistische Szenarien über zu bewerten als realistische, rationale Gewinne, Verluste und Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.

Sie überschätzen Erträge/Nutzen und unterschätzen Kosten und Zeit.

- strategic misrepresentation,

hierbei geht es um politischen Druck und die divergierenden Interessen der am Projekt beteiligten Gruppen.

Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass falsche Zahlen bewusst angesetzt werden („lügen“), aber Studien zeigen, dass sehr starke Anreize bestehen, in der Projektgenehmigungsphase positive Zahlen zu präsentieren (d. h. mit überhöhtem Nutzen und reduzierten Kosten).

- Wie könnte eine Lösung aussehen (in Anlehnung an Flyvbjerg)?

3-Stufen-Modell:

Identifikation einer relevanten Referenzklasse an bereits durchgeführten Projekten

und

Einführung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung für die gewählte Referenzklasse

und

Vergleich des „aktuellen“ Projektes mit den Ergebnissen der Referenzklasse und Ableitungen daraus für die Projektplanung/für die Grunddaten

- Weitere Aspekte die aus meiner Sicht sinnvoll sind…

- Cut-off Zeiten sind cut-off Zeiten. Irgendwann ist nun mal „Einsendeschluss“ mit Spezifikationsvorschlägen. Wir müssen davon ausgehen, dass sich auch militärisches Führungspersonal in solchen Projekten „verewigen“ will. Ein Projket kann aber nur starten, wenn auch klar ist, was gebaut werden soll.

- Die Besetzung von Lenkungsgremien, steering committees“, … muss mit sach- und fachkundigem Personal erfolgen, nicht nach Parteipolitik und/oder Regierungsamt. Das bedeutet nicht, keine Vertreter z. B. des Parlaments zuzulassen, aber diese können bei solchen Projekten nicht in der Mehrzahl sein.

Diese Gremien haben unmittelbaren Zugang zum Minister/zu den Staatssekretären.

- Einführung/Start einer Datenbank zu den bisherigen militärischen Großprojekte, wie o. a. Möglicherweise stehen auch rudimentäre Daten der NATO-Partner zur Verfügung. Das ist die Voraussetzung für die zukünftige Bewertung der Projektdaten, mit folgender Kernfrage:

„Welche Gründe könnte es für genau dieses deutsche militärische Projekt geben, dass es zu geringeren Kosten und mit einem höheren Nutzen durchgeführt als alle vergleichbaren NATO-Projekte?“

- Was ist in diesem Zusammenhang mit IT-Komponenten bzw. mit IT-Projekten insgesamt (in Anlehnung an Flyvbjerg)?

- IT-Projekte tragen nicht nur im Durchschnitt ein erhebliches Abweichungsrisiko, sondern …

- … sie haben ein überdurchschnittliches hohes Risiko an „black swans“ mit sehr hohen Gefährdungen für die Organisation (1/6 der Projekte hat dieses Risiko)

- Insofern ist es eben nicht ratsam, auf den Durchschnitt, sondern auf die

Ausreißer zu fokussieren.

Beim Lesen dieses Artikels aus dem Economist aus dem Jahr 2018 habe ich ein komplettes déjà-vue: Da steht doch schon alles drin! (Economist, Jul 26th 2018).

Wir lamentieren seit Jahrzehnten über den Zustand der Bundeswehr, aber eine von den Bundesregierungen angestoßene intensive inhaltliche Auseinandersetzung hat es bisher nicht gegeben. Ist schwierig, klar. Muss aber gemacht werden.

In diesem Lamentieren können sich offensichtlich alle Beteiligten auch suhlen und den Anderen Verantwortung zusprechen, das ist einfach und tut im Zweifel auch nicht weh, weil es irgendwie ja immer weiter geht. Dieses Verhalten war gestern noch erlaubt, hilft aber nicht für die Gestaltung des Morgen.

Wir als Gesellschaft können doch nicht junge Männer und Frauen zur Durchführung eines militärischen Auftrages ohne entsprechendes Material in die Einsatzgebiete entsenden. Wer verantwortet das?

Des Weiteren hat Russland deutlich gemacht, welche Bedeutung einem Militär und der Verteidigungsfähigkeit eines Landes zukommt. Ist nicht schön, ist aber so!

Die Akzeptanz des Ist stellt die Voraussetzung zum Start einer Veränderung in diesem Politikfeld dar. Dazu brauchen wir die Besten! Und mutige Politikerinnen und Politiker!

Fangen wir an!