Quasi jeden Tag erscheint eine neue Studie irgendeines Forschungsinstituts über Krankheitsphänomene, wobei psychische Beeinträchtigungen einen immer größeren Raum einnehmen. Ich habe keine Ahnung, wer in der Lage ist, diese Flut an vermeintlichen Zahlen, Daten und Fakten zu sichten und in einen Kontext zu stellen, bzw. Widersprüche zwischen den Ergebnissen aufzuzeigen.

Im vorliegenden Beitrag habe ich deshalb nicht versucht, so viele Ausprägungen wie möglich einzufangen, sondern auf die Berufswelt zu fokussieren und deren Implikationen auf unser psychisches Wohlbefinden herauszuarbeiten. Es ist also zu einer Auswahl an Quellen gekommen, wobei ich die jeweils relevanten Datengrundlagen als Fußnoten anführe.

Inhalt:

GRUNDSÄTZLICHE ASPEKTE ZU PSYCHISCHEN STÖRUNGEN

Definition/Einordnung

Neurobiologische Erklärungsansätze

Was passiert zu Beginn einer Behandlung/bei einer Therapie?

Weitere Zahlen/Daten/Fakten

DAS ARBEITSLEBEN UND SEINE KRANKHEITSPHÄNOMENE

Arbeitssucht

Burn-on

Burn-out

Depression

ERKLÄRUNGSANSÄTZE

Arbeitsbedingungen/„toxische“ Führung

Systemischer psychotherapeutischer Ansatz

NOTFALLKONTAKTE

QUELLEN

GRUNDSÄTZLICHE ASPEKTE ZU PSYCHISCHEN STÖRUNGEN

Laut WHO von 2019 ist jeder 8. Mensch[1] von einer psychischen Störung betroffen, im World Mental Health Report von 2022[2] der WHO wird die Zahl von ca. 1 Mrd. Menschen genannt, die eine diagnostizierbare mentale Erkrankung haben.

Die DGPPN (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V.)[3] geht davon aus, dass jeder vierte In Deutschland an einer solchen Störung leidet (= 18 Mio. Bundesbürger).

Krankheitsfälle nahmen auch vor Corona zu, bedingt durch eine nachlassende Stigmatisierung, die verbesserte Fähigkeit zum Erkennen und auch zur Behandlung (Krankschreibung); ebenso werden heute vorbeugende Maßnahmen/Techniken diskutiert und schaffen dadurch mehr Aufmerksamkeit.

Definition/Einordnung

Es gibt keine konsensfähige Definition (zwischen Medizinern, Psychologen, Philosophen, Sozialwissenschaftlern). Die Vertreterinnen und Vertreter dieser Disziplinen versuchen, Abgrenzungen über die Belastungen im Alltag zu definieren.

Also, was ist normal und welche Ausprägungen gehen darüber hinaus?

Ebenso haben wir es mit einer komplexen, also nicht-linearen, Beziehung von verschiedenen Einflussfaktoren zu tun. Es ist unklar, inwiefern z. B. der behandelnde Arzt/der Therapeut und dessen Methoden einwirken (die Beobachtung verändert das Beobachtete), die Präferenzen der Patienten sind unterschiedlich, es liegen nur unklare Abgrenzungen zwischen Biologie/Genetik und Sozialisation etc. vor.

Das heißt, psychiatrische Diagnosen sind eher Hilfsmittel, die eine angemessene Behandlung ermöglichen sollen und hängen selbst von einer gesellschaftlichen Bewertung/Einschätzung/ Konstruktion ab[4]. Wenn bspw. ein Cholesterin-Soll-Wert nach oben oder unten verändert wird, sind auf einmal mehrere hunderttausend Menschen Patienten (und müssen Medikamente einnehmen) oder, beim Absenken eines Indikators, geheilt. Dies ist nicht anders bei psychischen Erkrankungen (z. B. im Phänomen des Hikikomori, welches fast ausschließlich auf Japan beschränkt ist[5]).

Neurobiologische Erklärungsansätze

Diese versuchen, psychische Krankheiten als Folge von körperlichen und damit darstellbaren, messbaren Fehlfunktionen aufzuzeigen.

Aber, die Diskussion um Serotonin zeigt, dass es auch dabei keine Eindeutigkeit gibt.

Vielmehr baut die Anamnese psychischer Beeinträchtigungen auf beobachtbaren, kommunizierten Symptomen auf. Biomarker gibt es nicht bzw. nur vereinzelt (z. B. neuronale Aktivitätsmuster).

Die „eine“ Depression existiert also somit nicht[6].

Was passiert zu Beginn einer Behandlung/bei einer Therapie?

Es werden Symptome abgefragt und diese anhand von Checklisten bewertet.

Wichtig dabei ist es nicht, ob ein Patient/ Klient z. B. unter einer Depression leidet, sondern in welchem Ausmaß er in seinem Alltag eingeschränkt ist.

Die Grundlage der Checklisten stellt das sogenannte DSM dar.

Das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders[7] ist ein Klassifikationssystem der Psychiatrie. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Definition und Diagnostik von psychischen Erkrankungen.

Das DSM wird seit 1952 von der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft (APA) in den USA herausgegeben. Heute ist es international in der Forschung und in vielen Kliniken und Instituten gebräuchlich. Die aktuell gültige fünfte Auflage (DSM-5) wurde 2013 veröffentlicht und ein Jahr später ins Deutsche übersetzt.

Die DSM-Klassifikation wird von Experten erarbeitet, um psychiatrische Diagnosen reproduzierbar und statistisch verwertbar zu gestalten. Sie stellt eine einheitliche Sprache mit eindeutigem Vokabular bereit und dient als Benennungssystem für alle Forscher und Behandler. Vertreter einer psychoanalytischen, biologischen und verhaltenstherapeutischen Ausrichtung einigen sich so auf eine gemeinsame Beschreibung der verschiedenen Formen psychischen Krankseins – trotz Uneinigkeit über die Verursachung. Diese verbindende Fachsprache wird als großer Fortschritt gegenüber früheren Zeiten angesehen und hat nach allgemeiner Meinung zu verlässlicheren Diagnosen beigetragen[8].

Auch in den USA ist jedoch die ICD das offizielle psychiatrische Klassifikationssystem, welches für die Abrechnung mit den Krankenversicherungen benutzt wird. Die ICD-11 [9] listet ca. 200 verschiedene Störungen auf.

Weitere Zahlen/ Daten/ Fakten [10]

In Deutschland sind jedes Jahr etwa 27,8 % der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen (ca. 17,8 Mio. Menschen, von denen nur 18,9 % Kontakt zu Leistungsanbietern aufnehmen);

Zu den häufigsten Erkrankungen zählen Angststörungen (15,4 %), gefolgt von affektiven Störungen (9,8 %, unipolare Depression allein 8,2 %) und Störungen durch Alkohol- und Medikamentenkonsum (5,7 %);

Psychische Erkrankungen zählen in D nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bösartigen Neubildungen und muskuloskelettalen Erkrankungen zu den vier wichtigsten Ursachen für den Verlust gesunder Lebensjahre. Menschen mit psychischen Erkrankungen haben zudem im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung eine um zehn Jahre verringerte Lebenserwartung;

Im Jahr 2021 nahmen sich in D etwa 9.200 Menschen das Leben. Zwischen 50 % und 90 % der Suizide lassen sich auf eine psychische Erkrankung zurückführen;

Die medikamentöse Therapie spielt bei der Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen eine wichtige Rolle. Unter den verordnungsstärksten Medikamentengruppen stehen Psychopharmaka an vierter Stelle. Darunter am häufigsten verordnet werden Antidepressiva, gefolgt von Neuroleptika und Tranquillantien;

In D arbeiten insgesamt 14.576 Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie (6.185 ambulant, 6.804 stationär);

Darüber hinaus verfügten 2021 insgesamt 12.562 Fachärzte anderer Disziplinen über die Zusatzbezeichnung „Psychotherapie“ (davon 827 niedergelassen);

In 2021 waren insgesamt 52.749 Psychologische sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in verschiedenen Bereichen tätig (davon 40.865 in ambulanten Einrichtungen);

Pro Quartal werden etwa 2,4 Mio. gesetzlich versicherte Personen von 3.514 Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie in ambulanten Praxen behandelt;

Pro Quartal werden etwa 1,6 Mio. gesetzlich versicherte Personen von niedergelassenen Psychotherapeuten behandelt;

Wartezeiten zwischen 2,7 – 20 Wochen;

Die direkten Kosten in D ca. 44,4 Mrd. EURO pro Jahr;

Im Jahr 2020 wurden 17 % der Arbeitsunfähigkeitstage durch eine psychische Erkrankung verursacht. Die Dauer von Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen lag 2020 durchschnittlich bei 48 Tagen und damit bei durchschnittlich fünf Tagen mehr als in 2019. Psychische Erkrankungen sind heute mit knapp 38 % auch der häufigste Grund für Frühberentungen;

Die Gesamtkosten in D, also die o. a. direkten Kosten und die Ausfallzeiten in Betrieben, betragen ca. 174 Mrd. EURO (Anteil von 4,8 % am BIP, Schätzung).

DAS ARBEITSLEBEN UND SEINE KRANKHEITSPHÄNOMENE

Arbeitssucht

Zunächst habe ich eine Studie des Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn (Beatrice van Berk, Dr. Daniela Rohrbach-Schmidt) und der TU Braunschweig (Prof. Dr. Christian Ebner) ausgesucht, die im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf durchgeführt wurde [11] (zwischen Februar 2020 und August 2022 gefördertes Projekt „Arbeitssucht in Deutschland – Verbreitung, Ursachen, Folgen“ (Nr. 2018-754-3). Sie fokussiert auf ein arbeitssüchtiges Verhalten, basierend auf der, laut Autoren, international etablierten Arbeitssuchtskala (Dutch Work Addiction Scale, DUWAS). Die Datenbasis stammt aus repräsentativen Daten für Deutschland von 2017/18. Es handelt sich dabei um eine Telefonumfrage mit 8.010 zufällig ausgewählten Erwerbstätigen in Deutschland. Darüber hinaus liegen zu den Befragten zusätzliche Personenmerkmale vor, die weitere Untergliederungen erlauben.

Die Autoren verstehen suchthaftes Arbeiten „als das gemeinsame Auftreten exzessiven und zwanghaften Arbeitens“ (im Englischen work addiction, workaholism).

Die Relevanz des Themas ergibt sich aus den negativen gesundheitlichen Folgen (mit erhöhtem Blutdruck, Schlafproblemen, Rückenschmerzen, emotionaler Erschöpfung, Depressionen oder Burnout).

Des Weiteren bedeuten diese körperlichen und seelischen Folgen auch eine erhöhte Kostenbasis für die Organisationen und letztendlich für die Volkswirtschaft.

Ein letzter Punkt, der in der Studie aufgeführt wird, ist als Folge des suchthaften Arbeitens eine geringe Lebenszufriedenheit, was dann wiederum die gesellschaftliche Perspektive betrifft.

Die Studie kommt zu folgenden Ergebnissen:

* Insgesamt arbeitet demnach knapp jede/r zehnte Erwerbstätige in Deutschland suchthaft

(9,8 Prozent). Dieser Anteil ist ähnlich hoch wie in anderen (internationalen) Studien.

* Selbstständige arbeiten häufiger suchthaft, vermutlich weil es an betrieblicher Regulierung fehlt. In kleinen Betrieben tritt suchthaftes Arbeiten häufiger auf als in großen Organisationen, was ein weiteres Indiz für einen möglichen Zusammenhang zwischen betrieblicher Regulierung und suchthaftem Arbeiten sein könnte.

* Unter den Erwerbstätigen mit Führungsverantwortung ist suchthaftes Arbeiten stärker verbreitet (12,4 Prozent) als unter den anderen Erwerbstätigen (8,7 Prozent). Unter den Führungskräften ist suchthaftes Arbeiten stärker ausgeprägt, je höher die Führungsebene ist. In der oberen Führungsebene weist mit 16,6 Prozent ein hoher Anteil der Erwerbstätigen ein arbeitssüchtiges Verhalten auf.

Burn-on [12]

Hierbei handelt es sich um einen Zustand vor dem Burnout, der (lt. Artikel bzw. Autoren des Buches

Te Wildt/Schiele: Burn On, München 2021) eine akute Erschöpfungskrise vor dem chronischen Erschöpfungszustand darstellt. Nach außen funktionieren die Menschen noch, es kommt kein totaler Zusammenbruch.

Was Stress verstärkt, sind z. B. (S. 20)

- Unfertige Aufgaben

- Negative Emotionen

- Zeitliche Überforderung

- Geringe Handlungsspielräume

- Wertschätzungsmangel

- Marktnähe des Mitarbeitenden

Als Gegenmittel werden aufgeführt (S. 23):

- Minipausen

- Besser schlafen

- Emotionsregulationstraining

- Der heilige Termin

- Eisenhower-Matrix

- Leichter Runterkommen

- Tschüss Doppelminus

„Menschen, die sich in Erschöpfung arbeiten, fühlen sich nicht gut – und sie fühlen nicht gut!“

Die Wahrnehmung ist im Außen, der Blick ist auf Dinge fokussiert, die zu tun sind.

Burn-out

Grundsätzlich ist Burnout nicht als Krankheit anerkannt:

> Die DGPPN stuft Burnout als Risikozustand ein, der in Erkrankungen münden kann (z. B. Depression)

> Ärzte orientieren sich, wie o. a., am ICD-11 (siehe Fußnote 9), Burnout ist dort unter dem Kürzel

QD85 aufgelistet

Burnout wird als Syndrom beschrieben, das als Folge von chronischem Stress am Arbeitsplatz, welcher nicht erfolgreich bewältigt wurde, konzeptualisiert wird und zeichnet sich allgemein durch drei Dimensionen aus:

1) Gefühle der Energieerschöpfung oder Erschöpfung

2) Erhöhte mentale Distanz zur Arbeit oder Gefühle von Negativismus oder Zynismus in Bezug auf die

Arbeit

3) Ein Gefühl der Ineffektivität und des Mangels an Leistung

Burnout bezieht sich also speziell auf Phänomene im beruflichen Kontext und sollte nicht zur Beschreibung von Erfahrungen in anderen Lebensbereichen verwendet werden.

Burnout kündigt sich durch folgende Warnzeichen an:

Nach einigen Wochen Dauerstress können Kopf- und Schulterschmerzen, Schlafprobleme und das Gefühl von Energielosigkeit auftreten. Auf physiologischer Ebene sind dafür Stresshormone verantwortlich: Der Kortisolspiegel steigt unter Dauerstress und verliert seine 24-Stunden-Rhythmik. Schlafprobleme stellen sich oft als Erstes ein, das Abschalten gelingt nicht mehr. Schmerzen aller Art können auftreten, denn im Stress sind die Muskeln dauerhaft angespannt. Das Gefühl von Energieverlust macht sich breit, eine Folge der Schlafstörungen und Daueranspannung (das Frontalhirn, das für abgewogenes Handeln steht, funktioniert im Dauerstress nicht mehr; wir holen quasi „alte Schemata“ nach vorne und glauben, nur mehr bzw. noch mehr Leistung kann aus dieser Misere helfen, obwohl eigentlich eine Veränderung der Aufgabe/des Arbeitens eine Folge sein müsste).

Das Handelsblatt hat im Januar 2023[13] mit Bezug auf eine McKinsey-Studie (ist es die u. a.?) darauf hingewiesen, dass 41 % der Topführungskräfte in Deutschland die o. a. Symptome an sich beobachten. Ich halte grundsätzlich viel von der „Eigen-Beobachtung“, habe aber Zweifel, wenn es in die Richtung einer Diagnose geht. Dazu gibt es Experten. Trotzdem ist es ein weiterer Indikator für die Brisanz des Themas!

Depression

Wie sich eine Depression anfühlt, ist Außenstehenden schwer zu vermitteln. Meist werden in der Beschreibung eine Reihe von austauschbar genutzten Adjektiven verwendet, wie z. B. antriebslos oder niedergeschlagen. Jedoch könnte die Frage, wie man die vorherrschenden Gefühle genau bezeichnet, durchaus eine Rolle für den Verlauf der Erkrankung spielen.

Forscher werteten dazu Fragebogendaten für 2842 depressive Patientinnen und Patienten in den USA aus. Wer seine Stimmung als freudlos oder hoffnungslos bezeichnete, litt mit größerer Wahrscheinlichkeit an einer besonders schweren Depression. Reizbarkeit wiederum sprach, ebenso wie Hoffnungslosigkeit, für eine langanhaltende depressive Episode. Darüber hinaus hingen Stimmungen mit spezifischen Krankheitssymptomen zusammen. Wer etwa Freudlosigkeit verspürte, litt eher unter geringem Appetit, einer verlangsamten Motorik und einem vermehrten Schlafbedürfnis. Reizbare Patienten dagegen zeigten häufiger eine motorische Unruhe.

Die drei Stimmungen Freudlosigkeit, Reizbarkeit und Mutlosigkeit wiesen zudem die stärkste Verbindung zu Suizidgedanken auf. Hoffnungslosigkeit und Reizbarkeit waren darüber hinaus mit tatsächlichen Suizidversuchen assoziiert. In dieser Hinsicht sei es offenbar günstiger, sich niedergeschlagen zu fühlen, erklären die Wissenschaftler. Die Bedeutung einzelner Stimmungsbeschreibungen für den Verlauf und die genaue Ausprägung der Störung müsse noch besser erforscht werden, fordern sie. Dies könnte auch zu gezielteren Behandlungen für unterschiedliche Formen von Depression beitragen.[14]

Ganz klar, die Depression ist eine ernste Erkrankung mit Auswirkungen auf Denken, Fühlen und Verhalten der Betroffenen. Der Ratgeber der Depressionshilfe [15] weist zur Diagnose die Hauptsymptome

- „Gedrückte Stimmung“ und

- „Interessen- oder Freudlosigkeit“ auf

Sie führt

- Antriebsmangel bzw. erhöhte Ermüdbarkeit

- Verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit

- Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit und vermindertes Selbstwertgefühl

- Hoffnungslosigkeit in Bezug auf die Zukunft

- Suizidgedanken/-handlungen

- Schlafstörungen

- Veränderter Appetit

- Psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung

als Zusatzsymptome an.

Neurobiologische Sichtweise[16]

„Psychische Störungen zeichnen sich durch die Übertreibung normaler Verhaltensweisen aus; wenn wir also eine dauerhafte, ungewöhnliche Veränderung unserer Stimmung bei uns selbst oder einem anderen beobachten, besteht Anlass zur Besorgnis. Stimmungsstörungen – Psychologen und Psychiater sprechen von „affektiven Störungen“ – sind umfassende, langanhaltende Gefühls- oder Gemütszustände, weshalb man sie früher auch als „Gemütskrankheiten“ bezeichnet hat. Es handelt sich um extreme Emotionen, die den Blick eines Menschen auf das Leben färben und sein Verhalten beeinflussen. Die Depression ist beispielsweise eine extreme Form der Melancholie oder Traurigkeit, begleitet von einem Mangel an Energie und Empfindungen;“, so die neurobiologische Einordnung [17].

Aus diesem Forschungsbereich wissen wir, dass die Aktivierung des Hypothalamus, der Hypophyse und der Nebenniere zu einer erhöhten Kortisolausschüttung führt, die, wie oben bereits erwähnt, bei langfristiger Freisetzung negative Folgen nach sich zieht: Veränderung von Appetit, Schlaf und Energie. Wichtig ist darüber hinaus, dass die hohe, dauerhafte Kortisolkonzentration die Synapsenverknüpfung zwischen den Neuronen im Hippocampus (Gehirnareal für die Speicherung von Erinnerungen) und im präfrontalen Kortex (steuert den Lebenswillen, Entscheidungsprozesse und Speicherung von Erinnerungen) destabilisiert oder sogar zerstört. [18]

Die medikamentöse Behandlung intendiert zunächst die Verhinderung von Selbstmorden. Kandel nennt ca. 15 % der depressiven Menschen, die sich das Leben nehmen.[19] Die bekannteste Wirkstoffgruppe ist die der Monoamine, deren Hypothese ist: Die Depression entsteht durch einen Mangel an Noradrenalin und/oder Serotonin. Daraus entwickelten sich die Medikamente der sogenannten „SSRI“ (selective serotonin reuptake inhibitors), wobei die Stoffe den Anteil von Serotonin in den Synapsen steigern. Klar ist aber heute, dass das nicht allgemeingültig ist und die Wirksamkeit der SSRI nur eingeschränkt gilt. [20]

Allgemein anerkannt ist, dass die Antidepressiva ungefähr zwei Wochen benötigen, um zu wirken. Dies ist zu lang vor dem Hintergrund, dass depressive Menschen stärker selbstmordgefährdet sind. Ein Stoff, der sofort/in wenigen Stunden wirksam ist und hilft, ist Ketamin, ursprünglich ein Narkosemittel aus der Tiermedizin. [21]

Das zweite Element der Behandlung stellt die Psychotherapie dar. Laut Kandel wirkt sie als biologisches Behandlungsverfahren, weil sie nachweisbare, dauerhafte Veränderungen in unseren Gehirnen erzeugen kann. [22]

ERKLÄRUNGSANSÄTZE

Arbeitsbedingungen/„toxische“ Führung

McKinsey hat 2022 eine Studie zur globalen mentalen Gesundheit vorgelegt [23], wobei u. a. folgende Erkenntnisse zutage gefördert wurden:

- Burnout ist eine individuelle Erfahrung, aber die Arbeitsbedingungen/der Arbeitsplatz und dessen Ausgestaltung als eine Ursache hierfür wird übersehen bzw. wollen die Arbeitgeber nicht sehen

- Eine toxische Arbeitsumgebung scheint eine Ursache für mentale Probleme in der Belegschaft zu sein

- Zum Bespiel individuelle Yoga-Kurse als Angebot der Arbeitgeber sind nicht hilfreich bei dem Thema;

Es scheint so zu sein, dass das Verständnis der Arbeitgeber für das Gesundheitsproblem von demjenigen der Arbeitnehmer abweicht.

Die Autoren führen als toxisches Umfeld an:

Eine soziale Interaktion, die die Mitarbeiter nicht wertschätzt, unfaire Behandlung, auch vor Dritten oder dem Team und ein unethisches Verhalten der Chefinnen und Chefs als auch der Kollegen.

Toxic workplace behavior is interpersonal behavior that leads to employees feeling unvalued, belittled, or unsafe, such as unfair or demeaning treatment, non-inclusive behavior, sabotaging, cutthroat competition, abusive management, and unethical behavior from leaders or coworkers. Selected questions from this dimension include agreement with the statements “My manager ridicules me,” “I work with people who belittle my ideas,” and “My manager puts me down in front of others.”

Darüber hinaus sind Mitarbeiter, die solche Erfahrungen gemacht haben, auch eher bereit, das Unternehmen zu verlassen. Der Ansatz oder die Idee, hierbei, also in einer solchen negativen Umgebung, die individuellen Resilienzmöglichkeiten zu stärken, funktioniert in der Regel nicht. Eine Kompensation („was uns nicht umbringt, macht uns härter!“) findet nicht statt.

In dieselbe Richtung argumentiert die TK-Studie von 2021[24], die drei Stressoren, nämlich

- Arbeit

- Hoher Anspruch an sich selbst und

- Erkrankung nahestehender Personen aufführt

Innerhalb des beruflichen Umfeldes gelten

- Viel Arbeit

- Termindruck, Hetze

- Unterbrechungen und Störungen

- Informationsüberflutung sowie

- Schlechte Arbeitsplatzbedingungen

als hauptsächliche Verursacher von Stress.

Am intensivsten hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin[25] dazu geforscht.

„Das Anfang 2014 begonnene BAuA-Projekt „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – Wissenschaftliche Standortbestimmung“ wurde im Mai 2017 mit der Vorstellung des Abschlussberichts beendet. Das Forschungsprojekt zielte darauf ab, den Stand des Wissens zu psychischen Arbeitsbedingungsfaktoren in der Arbeit aufzubereiten, die Übertragbarkeit der vorhandenen Erkenntnisse auf die sich verändernden Arbeitsbedingungen zu bewerten sowie Wissenslücken zu psychischen Belastungsfaktoren, Belastungskonstellationen und deren Wirkungen auf den Menschen zu identifizieren. Darüber hinaus wurden auch das verfügbare Gestaltungswissen sowie hier bestehende Forschungsdefizite ermittelt.“ [26]

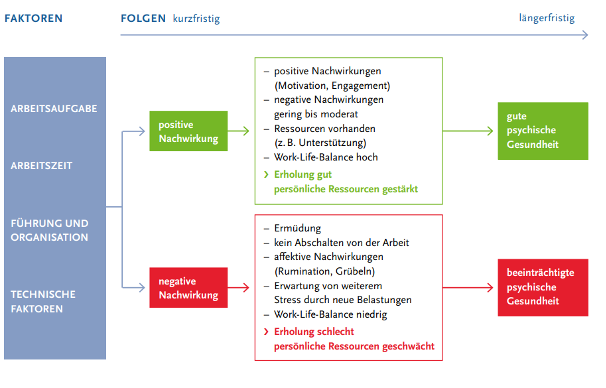

Dazu wurden vier Themenfelder, nämlich Arbeitsaufgabe, Arbeitszeit, Führung und Organisation sowie Technische Faktoren identifiziert, detailliert und in Beziehung gesetzt, so dass deren Auswirkungen auf die sogenannten „outcome-Variablen“, damit sind Phänomene rund um den arbeitenden Menschen gemeint, dargestellt werden konnten.

Die Subkategorien im Feld „Führung und Organisation“ sind dabei

Führung, soziale Beziehungen, organisationale Gerechtigkeit, atypische Beschäftigung und Arbeitsplatzsicherheit. Im u. a. Schaubild stellt die BAuA die grundsätzliche Trennung zwischen positiven und negativen beruflichen Auswirkungen dar. Sollten diese negativen Wirkungen allerdings über einen längeren Zeitraum anhalten, dann muss mit den u. a. in rot gerahmten Konsequenzen gerechnet werden [27].

In jedem Fall wird dem Faktor Führung attestiert:

„Das Scoping Review zur Führung zeigt statistisch kleine bis mittlere positive Zusammenhänge eines aufgaben- und mitarbeiterorientierten Führungsstils mit psychischer Gesundheit auf. Hingegen ist ein destruktiver Führungsstil mit deutlichen Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit verbunden. An dieser Befundlage zeigt sich die Doppelrolle des Faktors Führung: Während mitarbeiter- bzw. aufgabenorientierte Führung als Ressource wirksam wird, handelt es sich bei destruktiver Führung um einen Stressor. Darüber hinaus wird deutlich, dass Führung insbesondere durch Interaktion mit anderen Arbeitsbedingungsfaktoren eine zentrale Rolle zukommt.“[28]

Systemischer psychotherapeutischer Ansatz

Einen anderen Ansatz wählt Arnold Retzer[29], der nicht auf den beruflichen Hintergrund fokussiert, ihn aber einschließt.

Depression wird als negative Soll-Ist Abweichung bzgl. unserer Vorstellung von unserem Leben definiert. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass wir selbst die Bewertung durchführen. Erst mit dieser negativen Bewertung wird eine Tatsache zum Problem.

Jeder von uns trägt Bilder (Soll-Werte) vom Leben mit sich herum, also z. B. Liebe und Glück in der Partnerschaft, Status und Einkommen im beruflichen Kontext, die Unversehrtheit der eigenen Person oder auch die Karriere als Profisportler. Was passiert, wenn diese Bilder und Erwartungen negativ enttäuscht werden? Menschen können depressiv werden.

Warum kommt es heute (seit einigen Jahren) zu einem starken Anstieg von Depressionen?

Dazu führt Retzer [30] unsere gesellschaftliche Entwicklung von der Disziplinargesellschaft (diszipliniertes Individuum, Gehorsam…) über die Leistungsgesellschaft (Autonomie, Ehrgeiz und die Aussicht, dass die erreichte Leistung mit Belohnungen „vergütet“ werden) hin zur Erfolgsgesellschaft an.

In der letztgenannten gelten immer noch, vielleicht sogar intensiviert, die Autonomie, der Ehrgeiz und die Sucht nach Aufmerksamkeit. Aber, zum einen ist in der Erfolgsgesellschaft die Leistung von der Belohnung entkoppelt und zum anderen werden wir gewahr, dass wir abhängig sind. Unser Glück liegt in den Händen von anderen Menschen, obwohl wir doch selbst der Schmied unserer Lebenszufriedenheit sein sollen, und wollen, und müssen! Nicht unsere Produktivität, Qualität und die kontinuierliche Erfüllung der erwarteten Leistung führen zu einem erfolgreichen Leben, sondern es gilt vielmehr die Pflicht zum Erfolg. Wenn dann aber der Erfolg ausbleibt, sind wir selbst schuld daran. Es könnte also sein, dass genau dieser Konflikt zwischen „Ich muss doch …!“ und „Ich kann ja gar nicht …!“ den Kern einer Depression in sich trägt.

Davon ausgehend werden zwei Möglichkeiten abgeleitet, dies zu verändern:

Der Ist-Wert muss angehoben – oder der Soll-Wert gesenkt werden. Der klassische Ansatz, der aber oft zur Überforderung führt, ist die Anhebung des Ist-Wertes. Menschen sollen angeleitet werden, das Problem zu lösen. Ja aber wie? Immerhin hat das Leben doch gezeigt, dass genau dieses Bild (diese Erwartung) nicht funktioniert! Die Problemlösung wird zum Problem.

Es soll alles so werden, wie zuvor – das ist nicht möglich, weil eine Veränderung in unserem Leben eingetreten ist, weil wir uns verändert haben. Depression könnte also auch das Festhalten am Gestern, an den alten Denkweisen bedeuten (das Gegenteil ist trauern, weinen, aufgeben und vergeben).

Wie wäre es also, den Soll-Wert abzusenken?[31]

Das scheint der einzige Weg „zur Befreiung“ zu sein, aber er ist lang und sehr schmerzhaft.[32]

Des Weiteren, und das unterscheidet diesen Ansatz auch von den vorherigen Betrachtungen, konnotiert er die Depression nicht grundsätzlich als negativ. Im Gegenteil, Retzer sieht die Depression als Möglichkeit, innezuhalten, über unser bisheriges Leben nachzudenken und es neu auszurichten. Alte Bilder und Vorstellungen von uns in dieser Welt können abgelegt und neue „gemalt“ werden. Die entscheidende Frage dabei ist es, zu erkennen, wer wir nicht sind.

Wege aus der Not

Denken Sie manchmal daran, sich das Leben zu nehmen? Erscheint Ihnen das Leben sinnlos oder Ihre Situation ausweglos? Haben Sie keine Hoffnung mehr? Dann wenden Sie sich bitte an Anlaufstellen, die Menschen in Krisensituationen helfen können: Hausarzt, niedergelassene Psychotherapeuten oder Psychiater oder die Notdienste von Kliniken. Kontakte vermittelt der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117.

Die Telefonseelsorge berät rund um die Uhr, anonym und kostenfrei: per Telefon unter den bundesweit gültigen Nummern 0800 – 1110111 und 0800 – 1110222 sowie per E-Mail und im Chat auf der Seite www.telefonseelsorge.de. Kinder und Jugendliche finden auch Hilfe unter der Nummer 0800 – 1110333.

QUELLEN

[1] Was ist normal, in: Gehirn & Geist, Nr. 12/2022, S. 12-18; Spektrum der Wissenschaft

[2] World mental health report: Transforming mental health for all (who.int)), auf Seite 5 (= pdf-Seite 21)

[4] Systemische Therapie und die Kunst des Weglassens, Arnold Retzer im Gespräch mit Stefan Beher und Markus

Braun, in: Kontext, Zeitschrift für systemische Perspektiven, Band 53, 3/2022, S. 305

[5] „Unter Leute gehen lohnt sich nicht“, in: FAS v. 28.05.23, S. 15

[6] z.B. Eric Kandel, Was ist der Mensch?, München 2018, Kapitel 3, S. 79 ff.

[7] DSM; englisch für „diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen“

[8] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Wikipedia, Abruf am 05.05.23

[9] Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 11. Revision,

gültig ab 01. Januar 2022; BfArM – ICD-11

[10] 20230104_Factsheet_Kennzahlen.pdf (dgppn.de)

[11] Beatrice van Berk, Christian Ebner, Daniela Rohrbach-Schmidt: Wer hat nie richtig Feierabend?

Eine Analyse zur Verbreitung von suchthaftem Arbeiten in Deutschland, ARBEIT 2022; 31(3): 257–282; Wer hat nie richtig Feierabend? (degruyter.com)

[12]Psychologie heute, März 2022, S. 12-23

[13] Handelsblatt, Morning Briefing am Freitag, 27.01.23

[14] Psychische Erkrankungen: Depressiv – aber was heißt das genau? – Spektrum der Wissenschaft

[15] Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Depression-Ein Ratgeber, Leipzig 2022, S. 8 ff.

[16] Es gibt neben der neurobiologischen Sicht auf psychische Erkrankungen z.B. auch den Ansatz der Evolutionsmedizin, Evolutionäre Medizin – Wikipedia, der hinterfragt, warum der Mensch durch die Evolution so geprägt wurde, dass Krankheiten, in diesem Fall die Depression, auftreten können. So z.B. in Randolph M. Nesse, Good reasons for bad feelings, 2019, chapter 7, S. 112 ff.

[17] Eric Kandel, Was ist der Mensch?, München 2018, S. 80, wobei der Autor den Begriff der „Manie“ als Extremform des Überschwangs und der Überaktivität bezeichnet und die „bipolare Störung“ als Phänomen, wenn die Stimmung zwischen Depression und Manie schwankt.

[18] Ders., S. 88 f.

[19] Ders., S. 93.

[20] Ders., S. 94 ff. sowie: Sind Antidepressiva wirklich wirksam? – quarks.de

[21] Eric Kandel, S. 96.

[22] Ders., S. 103

[23] (Addressing employee burnout: Are you solving the right problem?, in:

McKinsey Health Institute, May 27, 2022, abgerufen am 05.05.23):

[24]entspann-dich-deutschland-data.pdf (tk.de) ; Studie: Entspann Dich, Deutschland | Die Techniker – Firmenkunden (tk.de)

[25] BAuA – Startseite – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

[26] BAuA – Projekt Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, abgerufen am 06.06.23

[27] ders, S. 23 (pdf S. 24)

[28] Ders, S. 39 (pdf S. 40)

[29] Lebenslauf – Arnold Retzer (arnretzer.de)

[30] Arnold Retzer, Miese Stimmung, 3. Aufl. Frankfurt 2019, S. 281 ff.

[31] Ders., S. 211 ff.

[32] Ders., S. 278 ff.